电影「海边的曼彻斯特」里说:不是所有的错误都可以被原谅,也不是所有的伤痛都可以被抚平,总有时间也无能无力的事:比如爱,比如思念。

作者: leread

做父母之前需要想好的问题

人在幼年需要心理抚养,大家在做父母之前需要想好以下问题:

1、是否有足够的时间来陪伴孩子成长?12 岁之前,孩子都处于依恋期,最好不要让孩子离开父母身边。

2、是否有足够的耐心来陪伴孩子?孩子的年龄与对父母的依恋成反比,如果早期对养育孩子没有耐心,只靠血缘关系是无法促进亲子关系进步和让孩子健康成长的。

3、是否了解或想要了解孩子心理发展的基本阶段与心理抚育相关内容,以及明白父母在当时应该怎么做?如果父母本该做的心理抚养被社会或网络代替,出问题后想改正已经晚了。

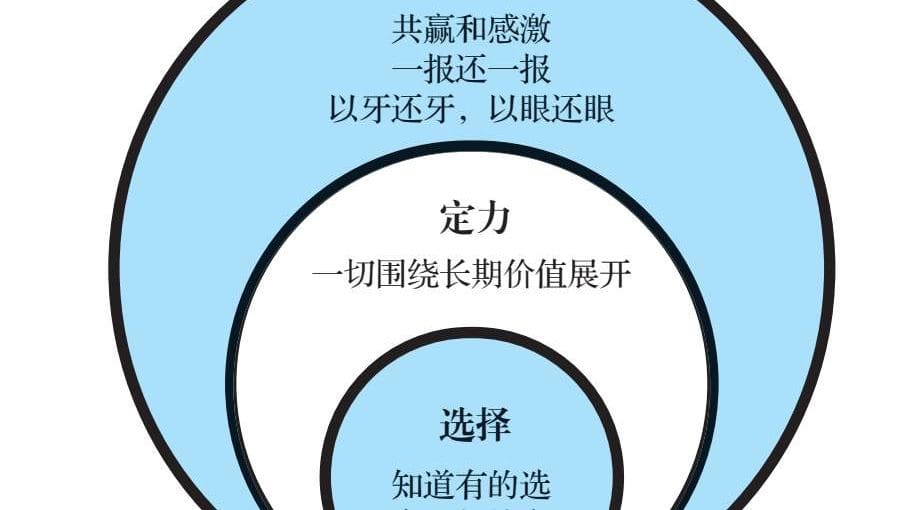

博弈,定力,选择

在人生中,博弈是第三层智慧,定力是第二层智慧,选择是第一层智慧。如何博弈,如何保持定力,如何做出选择,都决定着人生的走向——选择做某件事情,凭借长期主义形成自己的定力,和这个世界重复博弈。

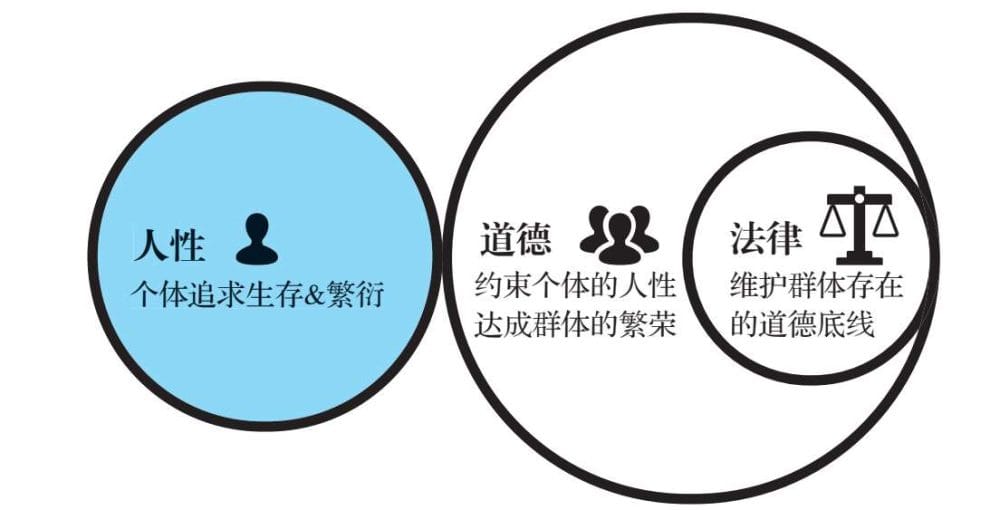

人性,道德,法律

人性,来自“自私”的基因。道德,是为了群体的繁荣,最后促进个体的生存、繁衍,大家共同达成的“社会契约”。道德,常常是反人性的。法律,是道德的子集,是维护群体存在的道德底线。

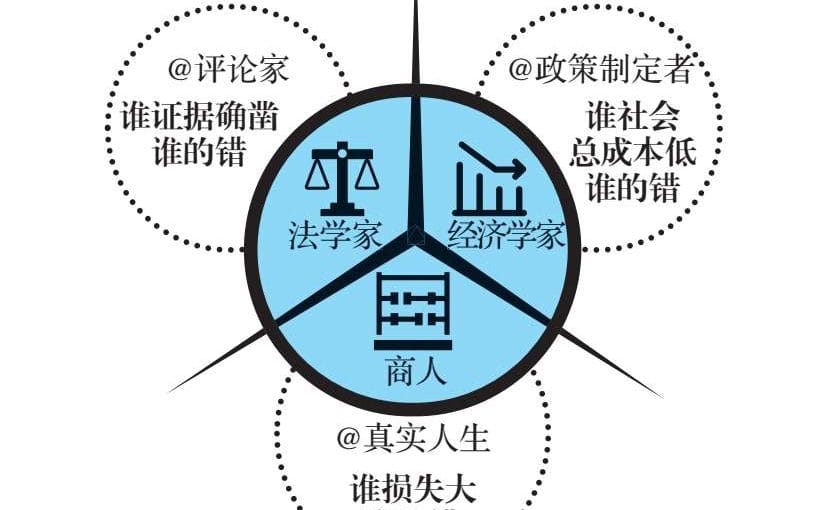

一个人心中的三种对错观

一个人心中,应该有三种“对错观”:①法学家的对错观,②经济学家的对错观,③商人的对错观(见图1-1)。

科学的励志

万维钢认为,世面上的那些励志书籍大多是个人经验和心灵鸡汤,或强调社会关系的重要性,或讲述八卦逸闻,或突出口才的作用……但是这些都不能算是科学的励志。科学的励志要经得起重复检验,而“锻炼自己的意志力”就是一种科学的励志。譬如有研究表明,真正能左右成绩的品质是自控能力。而且,意志力不是一种美德,而是一种生理机能,是一种有限的资源,就像我们的力气,在某事上费力过多,就没法去干别的事了,得需要休息补充能量。有研究表明补充意志力的方法是喝含糖饮料,需要真正的糖,而不是甜味剂。此外,做选择会消耗意志力(决策疲劳),好习惯会减少意志力消耗,比如自我监控和长立志等。

初之不慎,危害甚深

之前网上流传着一段很火的台词:“一个名牌包,我努努力可以负担得起,但是名牌包背后的生活,我假装不起。”其实早在古代,就有类似的认知。「韩非子」中有一则“象箸之忧”的故事:纣王使用象牙筷子吃饭,其叔父箕子见后,忧虑万分,预感天下将有祸患。果然,用了象牙筷子就会用犀牛角杯或玉杯,用了犀牛角杯或玉杯就不会吃粗茶淡饭,就得配上其他的山珍海味……相应的衣食住行也都会因此改变。骄奢淫逸至极,便将殷商引向覆灭。可见,初之不慎,危害甚深。

通过做笔记实现零秒思考

当别人对你说“再好好想想”时,很多人绞尽脑汁思考,而实际却是原地踏步、毫无进展。那么怎么深入思考呢?莫慌,这里有一个来自麦肯锡公司精英的掌握“零秒思考”的方法:做笔记。具体的做法是:将一些 A4 纸横放于面前,每张纸写一个主题, 1 页写 4 至 6 行,每行 10 至 30 字(以英文为例),写每张纸所用的时间要控制在 1 分钟以内,每天写 10 页。也就是说,每天要用 10 分钟的时间来做笔记。在 1 分钟这个时间限制内,迅速且毫不犹豫地写出大量内容是至关重要的。

沉默效应

古德曼定理,又称沉默效应,由美国加州大学古德曼教授提出。该定理阐述了沉默在谈话中的作用,就相当于零在数学中发挥的作用。尽管“0”表示没有,但 “0”也是很关键的,有时能让效能放大数十倍。同样,没有沉默,一切交流都无法顺利推进,即没有恰当的沉默,就没有良好的沟通。很多时候,“此时无声胜有声”也是一种绝佳的境界。一味地高谈阔论容易给人一种夸夸其谈的印象,更容易被对方从言谈中抓住缺陷。因此,从某种意义上来说,“适时沉默”也是一种处世方式与人生智慧。

追蛇效应

追蛇效应讲的是有一个农夫去野外割草时,不慎被毒蛇咬伤,农夫很愤怒,于是拿起镰刀奋力追赶毒蛇。由于没及时处理被咬的伤口,导致蛇毒扩散全身,最后农夫中毒身亡,毒蛇逃之夭夭。这一故事其实是告诉我们,别人说了或做了让你痛苦的事,你会陷入情绪中不停地回想,他为什么这样,或者想着要给他点颜色看看,又或者不断指责和反思自己,是不是哪里没做好。一旦陷入这一思维循环,你就和带伤追蛇的农夫一样,最后面临的是得不偿失的结局。正确的办法应该是先从痛苦事件中摆脱出来,再用理智去解决问题。